Les origines du cymbalum

Si l’on considère le seul principe d’une corde tendue mise en vibration à l’aide d’un bâton, les origines du cymbalum sont multi-millénaires.

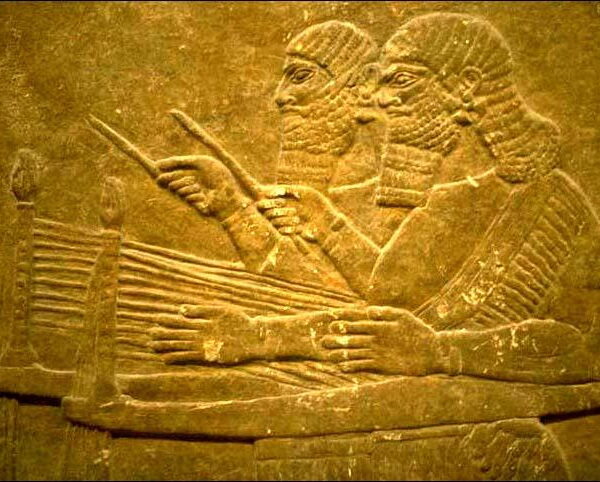

Les traces historiques les plus anciennes remontent à 700 ans avant J.C. avec la lyre assyrienne (ci-près).

Divers textes bibliques évoquent l’ancêtre du cymbalum : le psaltérion entre autres au chapitre III versets 4 à 7 du livre de Daniel:

« Un héraut cria à haute voix : voici ce qu’on vous ordonne, peuples, nations, hommes de toutes langues! Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes d’instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d’or qu’a élevée le roi Nebucadnetsar. Quiconque ne se prosternera pas et n’adorera pas sera jeté à l’instant même au milieu d’une fournaise ardente. C’est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, et de toutes sortes d’instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d’or qu’avait élevée le roi Nebucadnetsar. »

Par les grandes migrations de l’histoire, les invasions, les croisades, les voyages commerciaux, l’instrument supposé d’origine assyrienne et hébraïque, variant par la forme, le nombre de cordes et son appellation, se répand à travers le monde. Il devient santour (du fârsi : san = cent et tûr = cordes) en Iran, Irak, Turquie, Afghanistan, Cachemire et Inde, santouri en Grèce. On le trouve jusqu’en Chine, où il porte le nom de Yangqin.

Son introduction en Europe

Même s’il n’est pas exclu que l’instrument ait été importé en Europe dès les premiers siècles après J.C., par exemple par les missionnaires chrétiens, nous pouvons retenir des dates décisives quant à son implantation occidentale :

- Le 19 juillet 711, les Arabes sont victorieux sur les Visigoths en Espagne, et monde musulman et sa culture y prennent place. Dès lors, en Europe de l’Ouest, l’instrument figure sur les documents du Moyen-Âge. Il est généralement représenté placé sur les genoux du musicien ou sur une table.

- En 1453, les Ottomans prennent Constantinople puis continuent de progresser vers le soleil couchant. Le 28 août 1526, Soliman le Magnifique écrase l’armée hongroise à Mohacs. A partir de cet événement la présence du cymbalum est attestée dans la partie Est de l’Europe.

Au Moyen-Âge puis à la Renaissance, les musiciens itinérants l’attachaient autour de leur cou à l’aide d’une courroie, ou le posait sur leurs genoux, comme ils le font encore aujourd’hui en Roumanie. Sur les enluminures, fresques, tapisseries, les adeptes de cette famille d’instruments sont représentés jouant sur ses cordes avec des plumes, les pinçant avec les doigts ou bien encore les frappant de petits maillets.

Au Moyen-Âge puis à la Renaissance, les musiciens itinérants l’attachaient autour de leur cou à l’aide d’une courroie, ou le posait sur leurs genoux, comme ils le font encore aujourd’hui en Roumanie. Sur les enluminures, fresques, tapisseries, les adeptes de cette famille d’instruments sont représentés jouant sur ses cordes avec des plumes, les pinçant avec les doigts ou bien encore les frappant de petits maillets.

Généralement, les instruments qui précèdent le cymbalum actuel, se nomment, entre le X° et le XVII° siècle, « psaltérion» à l’Est de l’Europe, « dulcimer » en Angleterre, sans oublier : « Hackbrett» en Autriche, Suisse, Allemagne. Au XVIII° siècle, le « tympanon » est agrandi et promu par Pantaléon Hebenstreit, qui le présente avec un certain succès au roi Louis XIV. Il est doté petit à petit de cordes métalliques. Devenu plus lourd, le tympanon est posé sur une table ou une structure. Ses cordes, groupées par chœur de deux ou trois cordes, accordées à l’unisson, sont divisées en plusieurs segments de différentes longueurs par des chevalets, permettant d’avoir plusieurs hauteurs de son par corde.

Certains instruments anciens, italiens, allemands, témoignent du soin que leurs facteurs professionnels ont pris pour les réaliser. Ils avaient une place d’honneur dans les demeures aristocratiques. Par exemple, Marie Antoinette a fait confectionner pour son mari «la joueuse de tympanon», un automate pouvant exécuter plusieurs airs. Il est à présent exposé au musée des Arts et Métiers de Paris. A la révolution française, ces instruments, associés comme le clavecin entre autres à la noblesse, ont été saisis ou détruits.

La renaissance du cymbalum

Au XIXe siècle, le cymbalum a disparu en France.

Sous l’empire Austro-Hongrois, le peuple hongrois, par fierté patriotique, s’emploie préserver son identité culturelle, notamment à travers l’usage du cymbalum dans sa musique traditionnelle mais aussi dans la pratique de la musique classique.

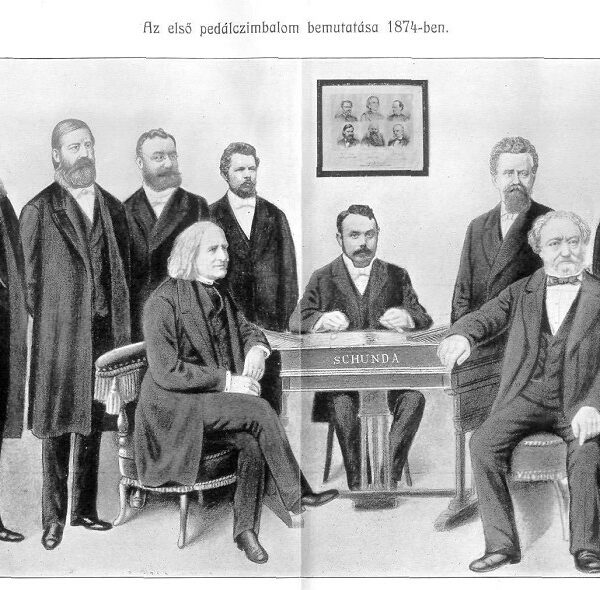

Très certainement, bien des facteurs anonymes ont œuvré à l’amélioration de l’instrument, mais c’est aux environs de 1870 que le cymbalum actuel est définitivement conçu à Budapest par le facteur d’instruments tchèque Venczel Jozsef SCHUNDA. La tradition rapporte que ce serait sous l’impulsion de Ferenc LISZT, alors président de la toute nouvelle Académie de Musique de Pest, que V. J. SCHUNDA fait évoluer le ‘’zimbala’’.

Il lui ajoute en particulier un cadre en fonte, permettant à l’instrument de supporter la tension de cordes plus longues et plus nombreuses. De fait, le cymbalum voit sa taille, son poids et son volume sonore augmenter, et conquiert ainsi une place au sein des grands orchestres symphoniques.

SCHUNDA ajoute également une pédale permettant comme au piano d’étouffer les résonances trop prolongées et ainsi de changer d’harmonies facilement.

Ce nouvel instrument sera présenté au public lors de l’exposition universelle de Paris de 1878.

L’expression « cymbalum hungarese » (cymbalum hongrois) figure pour la première fois en 1926 sur le programme de l’opéra Hary Janos de Zoltan KODALY.

Elle est depuis entrée dans l’usage courant.

Dès la fin du XIX° siècle, le cymbaliste et compositeur hongrois Géza ALLAGA dispense les bases de l’enseignement de la pratique du cymbalum.

Il contribue également à l’expansion de l’instrument en y adaptant, entre autres, des opérettes et airs d’opéra très en vogues à cette époque dans les cafés et hôtels huppés.

Igor STRAVINSKY découvre le cymbalum par hasard en 1915, joué par le cymbaliste tzigane Aladar RACZ dans un cabaret de Genève. Une amitié se tisse entre eux et Stravinsky intègre par le suite le cymbalum dans plusieurs de ses compositions.

Des compositeurs du XXIe siècle, tels qu’Henri Dutilleux, György Kurtag, Hans Zimmer, Howard Shore et d’autres utilisent le cymbalum, tant pour l’attrait de son timbre particulier que pour la panoplie de sons variés qu’il est possible d’obtenir grâce à l’accès direct aux cordes et les différents modes de jeux.